宝鸡阻燃V0机碳纤维板

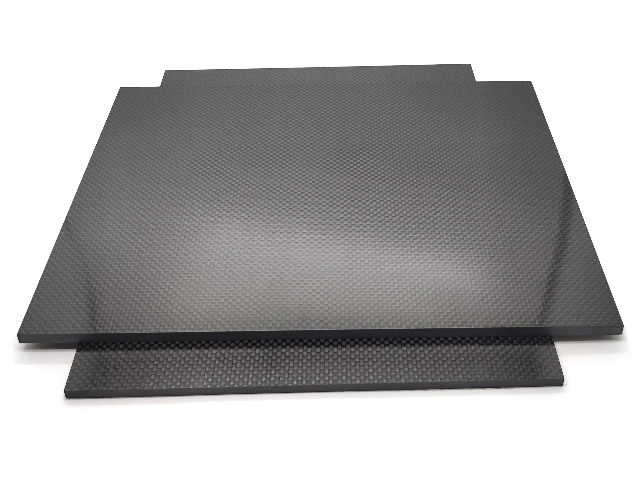

专业云台采用碳纤维板实现刚振比优化。曼富图MVG850云台在俯仰轴嵌入T1100碳纤维板(模量324GPa),使承载12kg设备时的弹性变形<0.01°。创新阻尼结构在碳纤维层间加入硅胶微粒(粒径0.3mm),将谐振衰减时间缩短至0.8秒(铝合金结构需2.5秒)。捷信系统atics三脚架应用纳米管改性碳纤维,在-20℃环境下刚度保留率95%(常规碳纤维80%),管壁1.2mm却可承受120kg压力。轻量化使整套系统重2.3kg(较钢制减重58%),摄影师移动速度提升40%。但需注意导电风险:潮湿环境下表面电阻103Ω,需涂覆绝缘涂层避免设备短路。碳纤维板拥有出色的耐疲劳性能,长期循环载荷下性能衰减缓慢。宝鸡阻燃V0机碳纤维板

碳纤维板在工业领域持续创造价值。前沿技术机床的横梁和滑座采用碳纤维板后,移动部件重量减轻35%,加速性能提升40%,定位精度提高0.5级。这种轻量化还降低地基要求,减少振动对加工精度的影响(表面粗糙度改善30%)。半导体制造设备中的晶圆传送机械臂应用碳纤维板,将固有频率提升至80Hz以上,避免系统共振,同时静电消散能力(表面电阻10?-10?Ω)防止微尘吸附。 工业模具领域创新应用碳纤维板。注塑模具采用碳纤维复合材料后,热导率提升至60W/(m·K),冷却时间缩短35%,且热变形量是钢模的1/103。复合材料热压模具应用碳纤维板,重量减轻80%,升温速率提升2倍,能耗降低40%。风电叶片模具采用碳纤维板框架,长度突破100米仍保持极高尺寸稳定性(直线度≤1mm/10m),且可移动重复使用。惠州防腐蚀碳纤维板在材料科学教学中,碳纤维板常作为先进复合材料的典型实例进行展示。

前沿技术电动车采用碳纤维一体式底盘,如特斯拉Roadster二代将4680电池包集成于碳纤维蜂窝夹层板中。这种设计使结构效率(刚度/重量比)达42kN·m/kg,较钢铝混合车身提升3倍。关键创新在于多功能集成:碳纤维层间嵌入铜网实现EMI屏蔽效能>60dB,同时预留液冷通道使电池温差控制在±2℃。碳纤维B柱加强件通过热塑性预浸料局部增韧技术,在64km/h侧碰中吸能85kJ(较超高强钢多53%),保障电池舱完整性。但修复成本高昂仍是痛点,故新型设计采用模块化螺栓连接取代胶接。

从制造工艺维度观察,碳纤维板在航空航天领域的应用催生了技术革新。飞机机翼采用的热压罐成型工艺,通过180℃/0.6MPa固化参数控制,实现树脂基体与碳纤维的完美浸润,孔隙率控制在0.5%以下。而卫星结构件更发展出3D整体成型技术,如双峰波纹承力筒通过400余个异形坯件与筒体共固化,尺寸精度达±0.1mm,突破传统机械加工极限。这些工艺创新不仅提升生产效率300%,更使材料利用率从金属加工的60%提升至95%,推动航空航天制造向绿色制造转型。碳纤维板的密度极低,通常约为钢材的四分之一至五分之一,有效减轻结构重量。

碳纤维板的品质基础始于严格控制的原材料体系。目前主流采用聚丙烯腈基碳纤维(占比90%以上),其生产工艺包括原丝预氧化(200-300℃)、碳化(1000-1500℃)和石墨化(2500-3000℃)三个关键阶段。高性能碳纤维的直径控制在5-7微米范围,单丝强度需达到4.0GPa以上,模量不低于230GPa。在树脂基体选择上,环氧树脂占主导地位(约占70%),其配方需精确平衡黏度(0.3-0.5Pa·s)、凝胶时间(60-90min)及固化后玻璃化转变温度(Tg≥120℃)。 预浸料制备是保证成型产品性能的关键环节。现代预浸料生产线采用热熔胶膜法或溶液浸渍法,将树脂含量严格控制在35±2%,挥发份低于0.8%。新一代技术趋势包括:添加纳米二氧化硅提升树脂韧性;混编芳纶纤维(质量比0.05-0.1:1)改善抗冲击性能;以及嵌入金银丝增强电磁屏蔽效应。预浸料需在≤10℃环境中存储,运输过程保持-18℃冷冻状态,使用前需在16-18℃环境回温4小时以上。优异的抗疲劳特性使其在长期动态载荷下能保持长久的使用寿命。惠州防腐蚀碳纤维板

特殊的表面处理和树脂体系使其在海洋盐雾环境中也能保持良好性能。宝鸡阻燃V0机碳纤维板

碳纤维板在107次循环载荷下强度保留率>85%,关键在树脂基体增韧。空客A350机翼梁应用含30%纳米橡胶微粒的环氧体系,使层间断裂韧性GIC从180J/m2提升至450J/m2。实测数据:在±5000με应变幅下,传统板材在2×10?次循环后出现分层,而改性板材寿命超10?次。高铁转向架支撑板通过多轴向铺层设计(0°/±45°/90°比例为4:3:1),使疲劳极限应力从280MPa提至420MPa。风电叶片根部连接件采用ZrO?晶须增强界面,经5×10?次风振测试,螺栓预紧力损失<5%(金属件损失25%)。需注意湿度影响:吸湿率>1%时疲劳强度下降15%,故海洋环境需采用吸湿率<0.2%的氰酸酯树脂。宝鸡阻燃V0机碳纤维板

- 固原导液板设备工程 2025-07-12

- 武汉新能源导液板 2025-07-12

- 衢州导液板防水施工 2025-07-11

- 台州新能源导液板设备工程 2025-07-11

- 江西透明白色硅胶板材料 2025-07-11

- 浙江环保硅胶板出口 2025-07-11

- 绍兴新时代导液板防水施工 2025-07-11

- 广东食品级应用硅胶板加工 2025-07-11

- 滑雪板芯层导液板寿命 2025-07-11

- 宝鸡阻燃V0机碳纤维板 2025-07-11

- 徐州国产波峰焊接单价 2025-07-12

- 浙江交流电气柜设计公司 2025-07-12

- 海口直流互感器校验装置设备 2025-07-12

- 储能电流传感器作用 2025-07-12

- 湖北电磁阀控制箱厂商 2025-07-12

- 东洋技研TOGI/TFT4PE3020GR-A 2025-07-12

- 广州共享单车马达批发 2025-07-12

- 浙江机车搬迁方案 2025-07-12

- 中山球泡灯用5054RGB灯珠中性光 2025-07-12

- 淮安质量智能家居设备卖价 2025-07-12