中国澳门铝合金物品铝合金粉末

金属3D打印废料(未熔粉末、支撑结构)的闭环回收可降低材料成本与碳排放。德国通快集团推出“Powder Recycle”系统,通过氩气保护筛分与等离子球化再生,将钛合金粉末回收率提升至95%,氧含量控制在0.15%以下。宝马集团利用该系统每年回收2.5吨铝粉,节约成本120万美元。欧盟“Horizon 2020”计划资助的“Circular AM”项目,目标在2025年实现金属打印材料循环利用率超80%。未来,区块链技术或用于追踪粉末全生命周期,确保回收材料可追溯性。

医疗微创器械与光学器件对亚毫米级金属结构需求激增,微尺度3D打印技术突破传统工艺极限。德国Nanoscribe的Photonic Professional GT2系统采用双光子聚合(TPP)与电镀结合技术,制造出直径50μm的铂铱合金血管支架,支撑力达0.5N/mm2,可通过微创导管植入。美国MIT团队开发出纳米级铜悬臂梁阵列,用于太赫兹波导,精度±200nm,信号损耗降低至0.1dB/cm。技术瓶颈在于微熔池控制与支撑结构去除,需结合飞秒激光与聚焦离子束(FIB)技术。2023年微型金属3D打印市场达3.8亿美元,预计2030年突破15亿美元,年复合增长率29%。海南3D打印材料铝合金粉末品牌选择性激光熔化(SLM)技术可精确成型不锈钢、镍基合金等金属零件。

传统气雾化工艺的高能耗(50-100kWh/kg)与碳排放推动绿色制备技术发展。瑞典H?gan?s公司开发的氢雾化(Hydrogen Atomization)技术,利用氢气替代氩气,能耗降低40%,并捕获反应生成的金属氢化物用于储能。美国6K Energy的微波等离子体工艺可将废铝回收为高纯度粉末(氧含量<0.1%),成本为传统方法的30%。欧盟“绿色粉末计划”目标2030年将金属粉末生产碳足迹减少60%。中国钢研科技集团开发的太阳能驱动雾化塔,每公斤粉末碳排放降至1.2kg CO?eq,较行业平均低75%。2023年全球绿色金属粉末市场规模为3.8亿美元,预计2030年突破20亿美元,年复合增长率达28%。

形状记忆合金(如NiTiNol)与磁致伸缩材料(如Terfenol-D)通过3D打印实现环境响应形变的。波音公司利用NiTi合金打印的机翼可变襟翼,在高温下自动调整气动外形,燃油效率提升至8%。3D打印需要精确控制相变温度(如NiTi的Af点设定为30-50℃),并通过拓扑优化预设变形路径。医疗领域,3D打印的Fe-Mn-Si血管支架在体温触发下扩张,径向支撑力达20N/mm2。2023年智能合金市场规模为3.4亿美元,预计2030年达12亿美元,年增长率为25%。

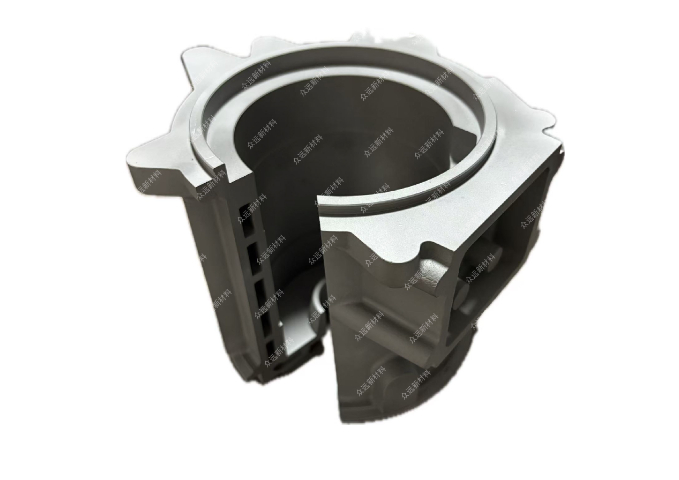

3D打印(增材制造)技术的快速发展推动金属材料进入工业制造的主要领域。与传统铸造或锻造不同,3D打印通过逐层堆叠金属粉末,结合激光或电子束熔化技术,能够制造出传统工艺难以实现的复杂几何结构(如蜂窝结构、内部流道)。金属3D打印材料需满足高纯度、低氧含量和良好流动性等要求,以确保打印过程中无孔隙、裂纹等缺陷。目前主流材料包括钛合金、铝合金、不锈钢、镍基高温合金等,其中铝合金因轻量化和高导热性成为汽车和消费电子领域的热门选择。未来,随着材料数据库的完善和工艺优化,金属3D打印将更多应用于小批量、定制化生产场景。高熵铝合金通过多主元设计实现强度与韧性的协同提升。湖北3D打印材料铝合金粉末咨询

铝合金焊接易产生气孔缺陷,需采用搅拌摩擦焊等特殊工艺。中国澳门铝合金物品铝合金粉末

深海与地热勘探装备需耐受高压、高温及腐蚀性介质,金属3D打印通过材料与结构创新满足极端需求。挪威Equinor公司采用哈氏合金C-276打印的深海阀门,可在2500米水深(25MPa压力)和200℃酸性环境中连续工作5年,故障率较传统铸造件降低70%。其内部流道经拓扑优化,流体阻力减少40%。此外,NASA利用钼铼合金(Mo-47Re)打印火星钻探头,熔点达2600℃,可在-150℃至800℃温差下保持韧性。但极端环境装备认证需通过API 6A与ISO 13628标准,测试成本占研发总预算的60%。据Rystad Energy预测,2030年能源勘探金属3D打印市场将达9.3亿美元,年增长率18%。

- 广西冶金钛合金粉末哪里买 2025-07-15

- 内蒙古铝合金工艺品铝合金粉末价格 2025-07-15

- 云南铝合金模具铝合金粉末咨询 2025-07-15

- 铝合金物品铝合金粉末 2025-07-15

- 甘肃金属钛合金粉末合作 2025-07-15

- 江西钛合金钛合金粉末价格 2025-07-15

- 重庆钛合金物品钛合金粉末品牌 2025-07-15

- 中国澳门3D打印金属钛合金粉末品牌 2025-07-15

- 重庆金属材料铝合金粉末厂家 2025-07-15

- 江西金属铝合金粉末哪里买 2025-07-15

- 0-25um不锈钢粉报价行情 2025-07-16

- 苏州实用仪器仪表销售推荐货源 2025-07-16

- 沧州国产法兰现货 2025-07-16

- 合成氧化石墨厂家报价 2025-07-16

- 温州T1铜带定制 2025-07-16

- 锡山区现代化卷取机价钱 2025-07-16

- 内蒙古硬磁铁氧体磁钢 2025-07-16

- 山东410不锈钢管厂家 2025-07-16

- 关于石墨烯价格 2025-07-16

- 普陀区酒店用品销售性能 2025-07-16