地理视角下富硒水源的形成密码

富硒水源如同大自然精心雕琢的宝藏,在全球范围内呈现出独特的分布格局。从地理学科的专业视角来看,富硒水源的形成绝非偶然,而是岩石圈、水圈、大气圈等多圈层相互作用,在漫长地质历史时期中孕育的成果。

地质构造:富硒水源的孕育摇篮

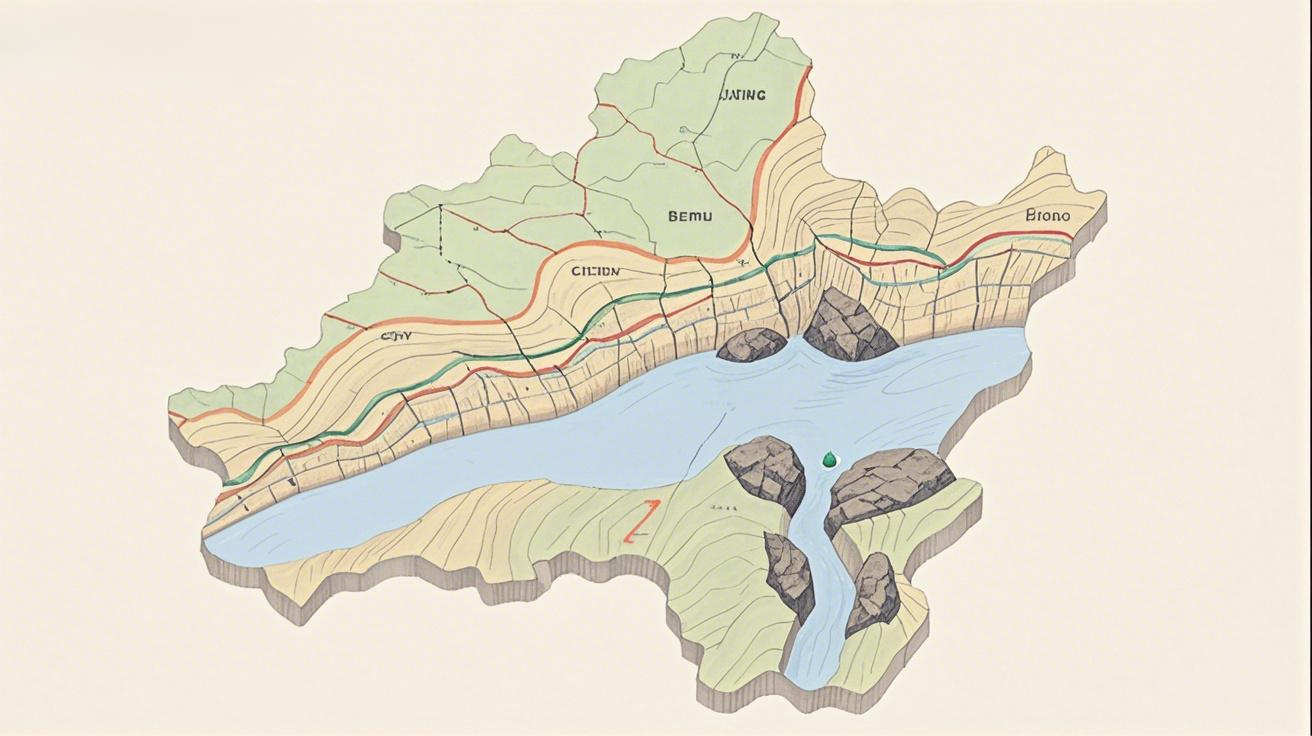

地质构造是富硒水源形成的关键基础。在板块运动的作用下,地球表面形成了复杂多样的地质构造格局。当板块相互碰撞、挤压时,岩层发生褶皱、断裂,形成了众多地质断裂带。这些断裂带为地下水的流动提供了通道,同时也为硒元素的迁移和富集创造了条件。在中国的陕西安康地区,地处扬子板块与秦岭造山带的交汇部位,经历了多期次的构造运动。长期的地质构造活动导致该地区发育了大量的断裂构造,这些断裂构造相互交织,构成了复杂的地下水径流网络。深层地下水在这些断裂带中流动时,能够充分与周围富含硒元素的岩石接触,从而溶解岩石中的硒,逐渐形成富硒水。此外,构造运动还会引发岩浆活动,岩浆侵入过程中携带的硒元素会随着热液活动进入周围岩石和水体,进一步增加了区域内硒元素的含量,为富硒水源的形成提供了物质基础 。而安徽石台地区同样受地质构造运动影响深远。它位于江南造山带北缘,经历了晋宁期、加里东期、燕山期等多期构造运动,构造形迹复杂。区域内发育的褶皱和断裂构造,尤其是近东西向和北东向的断裂,为地下水的运移提供了良好通道。地下水沿着这些断裂构造流动,在与含硒岩石的接触过程中,不断溶解其中的硒元素,使得地下水逐渐富集硒成分,成为富硒水源形成的重要驱动力 。

地质构造是富硒水源形成的关键基础。在板块运动的作用下,地球表面形成了复杂多样的地质构造格局。当板块相互碰撞、挤压时,岩层发生褶皱、断裂,形成了众多地质断裂带。这些断裂带为地下水的流动提供了通道,同时也为硒元素的迁移和富集创造了条件。在中国的陕西安康地区,地处扬子板块与秦岭造山带的交汇部位,经历了多期次的构造运动。长期的地质构造活动导致该地区发育了大量的断裂构造,这些断裂构造相互交织,构成了复杂的地下水径流网络。深层地下水在这些断裂带中流动时,能够充分与周围富含硒元素的岩石接触,从而溶解岩石中的硒,逐渐形成富硒水。此外,构造运动还会引发岩浆活动,岩浆侵入过程中携带的硒元素会随着热液活动进入周围岩石和水体,进一步增加了区域内硒元素的含量,为富硒水源的形成提供了物质基础 。而安徽石台地区同样受地质构造运动影响深远。它位于江南造山带北缘,经历了晋宁期、加里东期、燕山期等多期构造运动,构造形迹复杂。区域内发育的褶皱和断裂构造,尤其是近东西向和北东向的断裂,为地下水的运移提供了良好通道。地下水沿着这些断裂构造流动,在与含硒岩石的接触过程中,不断溶解其中的硒元素,使得地下水逐渐富集硒成分,成为富硒水源形成的重要驱动力 。

岩石类型:硒元素的原始储存库

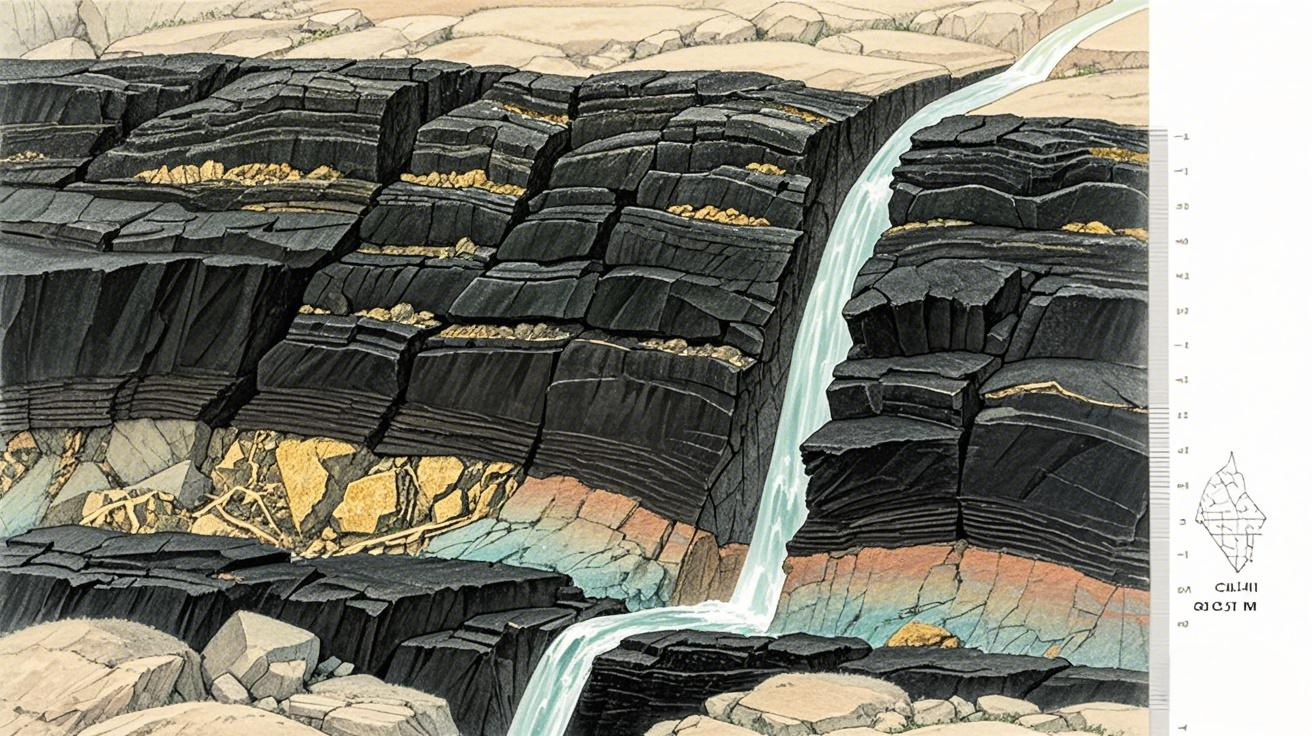

岩石类型对富硒水源的形成起着决定性作用。不同类型的岩石中硒元素的含量差异明显,其中页岩、煤系地层、碳质板岩等沉积岩是硒元素的重要储存库。这些岩石在沉积过程中,由于特定的古地理环境,能够富集大量的生物残骸、有机质等物质。而硒元素具有亲生物性,在生物的生长过程中会被吸收并富集在生物体内。当生物死亡后,其遗体沉积下来,经过漫长的地质作用形成岩石,硒元素也就随之保存在这些岩石之中。以岚皋县为例,当地普遍分布着寒武纪时期形成的富硒岩层。寒武纪是地球生命大爆发的时期,海洋中生物种类和数量急剧增加,大量生物遗体在沉积过程中与泥沙等物质混合,形成了富含硒元素的页岩和碳质板岩。这些富硒岩层就像是巨大的硒元素 “仓库”,为富硒水的形成提供了充足的物质来源。当水流经这些岩层时,水中的溶解物质与岩石发生化学反应,硒元素逐渐被溶解到水中,从而使普通的地下水转变为富含硒元素的富硒水。在安徽石台,其富硒水源的形成与岩石类型密切相关。当地普遍分布着震旦纪 - 寒武纪时期的黑色页岩,这些黑色页岩形成于缺氧的还原环境,富含大量的有机质和黄铁矿等硫化物。研究表明,硒元素与有机质、硫化物具有较强的亲和力,在沉积过程中,硒元素随着有机质和硫化物一起大量富集在黑色页岩中。当雨水渗透进入地下,形成的地下水在岩石裂隙中流动时,就会与这些富硒的黑色页岩发生物质交换,硒元素不断被溶解到水中,成为富硒水源形成的物质基础 。

岩石类型对富硒水源的形成起着决定性作用。不同类型的岩石中硒元素的含量差异明显,其中页岩、煤系地层、碳质板岩等沉积岩是硒元素的重要储存库。这些岩石在沉积过程中,由于特定的古地理环境,能够富集大量的生物残骸、有机质等物质。而硒元素具有亲生物性,在生物的生长过程中会被吸收并富集在生物体内。当生物死亡后,其遗体沉积下来,经过漫长的地质作用形成岩石,硒元素也就随之保存在这些岩石之中。以岚皋县为例,当地普遍分布着寒武纪时期形成的富硒岩层。寒武纪是地球生命大爆发的时期,海洋中生物种类和数量急剧增加,大量生物遗体在沉积过程中与泥沙等物质混合,形成了富含硒元素的页岩和碳质板岩。这些富硒岩层就像是巨大的硒元素 “仓库”,为富硒水的形成提供了充足的物质来源。当水流经这些岩层时,水中的溶解物质与岩石发生化学反应,硒元素逐渐被溶解到水中,从而使普通的地下水转变为富含硒元素的富硒水。在安徽石台,其富硒水源的形成与岩石类型密切相关。当地普遍分布着震旦纪 - 寒武纪时期的黑色页岩,这些黑色页岩形成于缺氧的还原环境,富含大量的有机质和黄铁矿等硫化物。研究表明,硒元素与有机质、硫化物具有较强的亲和力,在沉积过程中,硒元素随着有机质和硫化物一起大量富集在黑色页岩中。当雨水渗透进入地下,形成的地下水在岩石裂隙中流动时,就会与这些富硒的黑色页岩发生物质交换,硒元素不断被溶解到水中,成为富硒水源形成的物质基础 。

气候与水文:富硒水源的塑造力量

气候和水文条件对富硒水源的形成和分布有着重要影响。在降水丰富、气候湿润的地区,大气降水能够大量渗入地下,为地下水的补给提供充足的水源。这些地下水在岩石裂隙和孔隙中流动,不断与岩石中的硒元素发生作用,促进硒元素的溶解和迁移。同时,湿润的气候条件有利于植被的生长,茂密的植被不仅可以涵养水源,还能通过根系活动改善土壤结构,增加土壤的渗透性,使更多的雨水能够下渗补给地下水,从而为富硒水的形成提供持续的水源保障。此外,水文循环过程中的蒸发、下渗、径流等环节,也会影响硒元素在地下水中的含量和分布。在地下水的径流过程中,水流的速度、方向以及与岩石的接触时间等因素,都会影响硒元素的溶解和富集程度。如果地下水在富硒岩层中流动的时间较长,且水流速度适中,就能够充分溶解岩石中的硒元素,形成高浓度的富硒水;反之,如果水流速度过快,与岩石接触时间短,就难以形成富硒水。安徽石台属于亚热带湿润季风气候区,年平均降水量可达 1600 毫米以上,充沛的降水为地下水补给提供了丰富的水源。大量雨水渗入地下后,在岩石裂隙中缓慢流动,与富硒岩层充分接触,溶解其中的硒元素。同时,当地植被覆盖率高达 80% 以上,茂密的森林植被不仅减缓了地表径流速度,增加了雨水下渗量,还通过根系的生物化学作用,促进了岩石中硒元素的溶解和释放,进一步提高了地下水中硒元素的含量。此外,石台境内水系发达,河网密布,地表水与地下水之间的频繁交换,也在一定程度上影响着硒元素在地下水中的分布和富集 。

气候和水文条件对富硒水源的形成和分布有着重要影响。在降水丰富、气候湿润的地区,大气降水能够大量渗入地下,为地下水的补给提供充足的水源。这些地下水在岩石裂隙和孔隙中流动,不断与岩石中的硒元素发生作用,促进硒元素的溶解和迁移。同时,湿润的气候条件有利于植被的生长,茂密的植被不仅可以涵养水源,还能通过根系活动改善土壤结构,增加土壤的渗透性,使更多的雨水能够下渗补给地下水,从而为富硒水的形成提供持续的水源保障。此外,水文循环过程中的蒸发、下渗、径流等环节,也会影响硒元素在地下水中的含量和分布。在地下水的径流过程中,水流的速度、方向以及与岩石的接触时间等因素,都会影响硒元素的溶解和富集程度。如果地下水在富硒岩层中流动的时间较长,且水流速度适中,就能够充分溶解岩石中的硒元素,形成高浓度的富硒水;反之,如果水流速度过快,与岩石接触时间短,就难以形成富硒水。安徽石台属于亚热带湿润季风气候区,年平均降水量可达 1600 毫米以上,充沛的降水为地下水补给提供了丰富的水源。大量雨水渗入地下后,在岩石裂隙中缓慢流动,与富硒岩层充分接触,溶解其中的硒元素。同时,当地植被覆盖率高达 80% 以上,茂密的森林植被不仅减缓了地表径流速度,增加了雨水下渗量,还通过根系的生物化学作用,促进了岩石中硒元素的溶解和释放,进一步提高了地下水中硒元素的含量。此外,石台境内水系发达,河网密布,地表水与地下水之间的频繁交换,也在一定程度上影响着硒元素在地下水中的分布和富集 。

地形地貌:富硒水源的分布调控者

地形地貌在富硒水源的形成和分布中起到调控作用。山区地形复杂,地势起伏大,有利于降水的汇集和地下水的补给。同时,山区的岩石裂隙发育,为地下水的流动提供了良好的通道,使得地下水能够与富硒岩层充分接触,促进富硒水的形成。而且,山区相对封闭的地理环境,减少了外界对地下水的污染和干扰,有利于富硒水的保存。在一些山谷地区,由于地势较低,地下水容易在此汇聚。当这些地下水来自富硒岩层区域时,就会形成富硒水源地。而在平原地区,虽然地下水也较为丰富,但由于岩石类型和地质构造等因素的影响,往往难以形成富硒水源。此外,地形地貌还会影响地表水与地下水的相互转化关系,进一步影响富硒水的形成和分布。例如,在河流沿岸,地表水与地下水之间存在频繁的交换,这种交换过程可能会改变地下水中硒元素的含量和分布。石台县地处皖南山区,境内山峦起伏,地形以山地、丘陵为主,这种地形条件为富硒水源的形成创造了有利条件。一方面,山区地形有利于降水的汇集和下渗,大量雨水渗入地下后,在岩石裂隙中流动,与富硒岩层充分接触,促进了富硒水的形成;另一方面,山区复杂的地形使得地下水的径流路径延长,增加了地下水与富硒岩层的接触时间,有利于硒元素的充分溶解和富集。同时,山区相对封闭的地理环境,减少了人类活动对地下水的污染,使得富硒水源能够得到较好的保护和保存 。富硒水源的形成是地质构造、岩石类型、气候水文以及地形地貌等多种地理因素共同作用的结果。每一处富硒水源的背后,都蕴含着地球漫长历史演变的奥秘。深入研究富硒水源形成的地理机制,不仅有助于我们更好地开发和利用这一珍贵的水资源,也为探索地球环境演变和生命演化提供了重要线索。