广东宣传色织布工厂

色织布作为许多地区和民族的传统手工艺,承载着丰富的文化遗产和历史记忆。然而,随着现代化的推进和工业化生产的冲击,许多传统色织布技艺正面临失传的危险。因此,保护色织布非物质文化遗产显得尤为重要。为了保护色织布非物质文化遗产,和社会各界需要共同努力。一方面,可以建立色织布技艺传承人制度,对掌握传统技艺的老工匠进行认定和扶持,确保他们的技艺得以传承。同时,通过举办技艺培训班、研讨会等活动,培养更多的年轻传承人。另一方面,可以加强色织布文化的宣传和推广,提高公众对传统技艺的认知和认同度。通过举办展览、演出、文化节等活动,让更多的人了解和欣赏色织布的魅力。此外,还可以将色织布非物质文化遗产与旅游业相结合,开发具有地方特色的文化旅游产品。通过让游客亲身体验色织布的制作过程,感受传统技艺的魅力,从而推动色织布文化的传承和发展。面对差评危机,色织布企业通过积极的公关策略,成功化解了危机,维护了品牌形象。广东宣传色织布工厂

在全球化的背景下,色织布行业的国际合作与交流日益频繁。通过参加国际展览、论坛等活动,色织布企业可以了解国际市场的动态和趋势,拓展国际市场。同时,与国际同行的交流与合作也有助于色织布企业引进先进的技术和管理经验,提升自身的创新能力和竞争力。色织布作为一种承载着丰富文化内涵的纺织品,其文化传承与创新发展同样重要。通过加强色织布文化的宣传和推广,可以提高公众对传统技艺的认知和认同度。同时,将传统色织布技艺与现代设计理念相结合,可以创造出既具有文化内涵又符合现代审美需求的色织布产品,推动色织布行业的创新发展。广东吸湿排汗色织布优势时尚博主通过社交媒体分享色织布面料的穿搭技巧,影响消费者购买决策。

色织布是文化传承的重要载体。海南黎锦作为非物质文化遗产,通过色织工艺将黄、蓝、白、绿、褐等彩色丝线与黎族传统纹样结合,织就的“五龙出海图龙被”气势恢宏。这种工艺不仅保留了黎族纺、染、织、绣四大技艺,更通过汉族文化影响的纹样创新,展现了黎汉文化交融的历史轨迹。在西南地区,独龙族妇女以野藿麻为原料,通过色织布工艺编织“独龙毯”。这种传统面料在沪滇合作中焕发新生,上海设计团队将现代配色理念与独龙族腰机编织技艺结合,开发出半裙、斗篷、背包等时尚单品,产品远销欧洲市场。这种文化融合模式使非遗技艺产生实际经济效益,独龙族织女年增收达6000-7000元,实现了文化保护与经济发展的双赢。

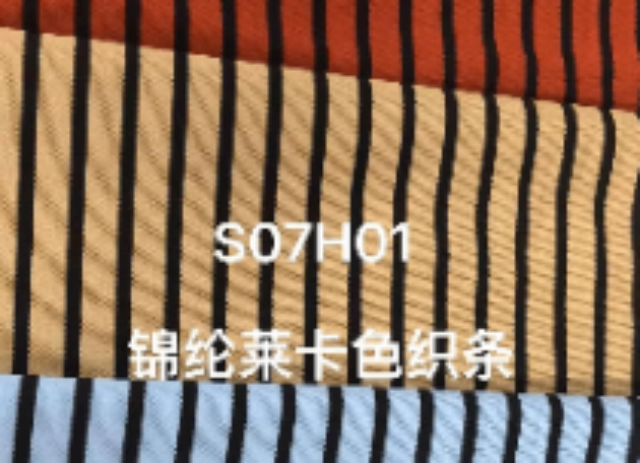

色织布的设计创新体现在对色彩与织物结构的精细把控。某企业开发的“三层任意换层”色织物,通过表、中、里三层纱线的互换,形成波浪型视觉效果。这种工艺在牛仔布领域的应用尤为突出,轻薄型、柔软弹力、双面复合等创新品种层出不穷,成功拓展至衬衫、裙装等品类。在高端定制市场,色织布通过“先染后织”的工艺特性,实现了对色彩精度与织物结构的把控。某意大利面料商推出的“光影变幻”系列,采用24色渐变纱线组合,使面料在光线角度变化下呈现出动态纹理效果,满足消费者对独特性与专属感的追求。在衬衫领域,色织布面料以其挺括的版型和舒适的触感,成为商务人士的选择。

面对国际贸易新格局,色织布企业通过全球资源配置提升抗风险能力。某集团在东南亚建立色纱生产基地,利用当地质量棉花资源,同时将织造、后整理等高附加值环节保留在国内总部,形成"中国设计+全球制造"的协同模式。这种布局使面料综合成本降低15%,而研发响应速度提升30%。在标准制定层面,中国色织布行业正掌握话语权。某行业协会牵头制定的《色织面料数字化生产规范》,将色差ΔE值控制在1.0以内,远超国际同类标准。该标准的实施使中国色织布在欧盟市场的合格率提升至98%,打破技术性贸易壁垒。奢侈品品牌纷纷推出色织布面料联名款,带领时尚潮流,提升品牌影响力。广东宣传色织布工厂

非洲市场对于色织布面料的需求正在崛起,其本土化适配成为企业拓展市场的新方向。广东宣传色织布工厂

色织布作为承载着丰富文化内涵的纺织品,在国际文化交流中发挥着重要作用。通过举办色织布文化展览、艺术交流活动等方式,可以向世界展示色织布的文化魅力和艺术价值,促进不同国家和地区之间的文化交流与融合。同时,色织布也是文化传播的重要载体。通过色织布的设计和生产,可以将一个地区的文化特色和历史记忆传递给更多人。例如,具有民族特色的色织布产品,可以通过国际贸易和文化交流活动,走进更多国家和地区的市场和家庭,成为传播文化、增进友谊的桥梁和纽带。广东宣传色织布工厂

- 肇庆户外速干功能性面料生产厂家 2025-08-01

- 广东宣传色织布工厂 2025-08-01

- 广东是什么锦氨无缝面料销售厂 2025-07-31

- 广东棉色织布欢迎选购 2025-07-31

- 深圳面料价格 2025-07-31

- 广东新款色织布市场价 2025-07-30

- 广东棉锦氨无缝面料厂家价格 2025-07-29

- 可做抓剪毛面料有哪些 2025-07-29

- 附近哪里有面料直销价 2025-07-29

- 广东涤纶色织布专卖店 2025-07-29

- 上海pet涂层树脂物性 2025-08-01

- 无锡附近哪里有背靠背魔术贴市场价格 2025-08-01

- 江苏本地丝光加工价格多少 2025-08-01

- 沈阳清纱检测仪器能用吗 2025-08-01

- 杭州印花汗布品牌推荐 2025-08-01

- 闵行区日用品批发市场报价 2025-08-01

- 温州服装数码印花48 小时交货 2025-08-01

- 合肥硅胶点塑解决方案 2025-08-01

- 常熟长距离特种喷毛纱批发 2025-08-01

- 浦东新区日用品批发批发厂家 2025-08-01