小店区常见清香型白酒生产销售

清香型白酒的原料体系以高粱为内核,其支链淀粉结构赋予酒体绵甜基底,蛋白质与单宁则在发酵中转化为复杂香气。北方产区选用晋中平原的红缨子高粱,粒小皮厚耐蒸煮;青藏高原的青稞酒则以高原特有的 “肚里黄” 青稞为原料,其 β- 葡聚糖含量赋予酒体独特的麦香与微甜。原料的选择不只是地理适配,更是风味的基因编码:高粱的 “净” 与青稞的 “野”,在清蒸工艺中淬炼出不同的清香谱系。润糁环节的水温控制(北方 60℃、高原 50℃)与堆积时间(4-6 小时),激*谷物内源酶,为后续发酵埋下风味伏笔。清香型白酒文化基因:6000 年陶瓮酿造史,非遗技艺传承,清简哲学的味觉表达。小店区常见清香型白酒生产销售

清香型白酒的复兴不靠单打独斗,而是构建 “品类共同体”。企业牵头成立 “清香联盟”,共享微生物菌种库、勾调技术平台;产区打造 “世界清香内核区”,统一质量标准、共建品牌形象;中小酒企专注细分市场,形成 “中端有精品、低端有口粮” 的产品矩阵。数据显示,2024 年吕梁产区酒企协同研发投入增长 35%,共享专*技术 21 项,集群效应使成本降低 18%。这种 “头雁领航、群雁齐飞” 的生态,既避免了酱香的无序竞争,又突破了浓香的地域局限,为白酒香型发展提供新范式。比较好的清香型白酒酒厂厂商清香型白酒工艺哲学:拒绝冗余,返璞归真,以 “一清到底” 诠释谷物纯粹之美。

清香型白酒的风味图谱是酯类与有机酸的和谐交响。主体香乙酸乙酯如晨光般明快,乳酸乙酯似薄雾般柔和,两者以 1.5:1 的黄金比例交织,构成清雅的嗅觉基底。琥珀酸与苹果酸在口腔中奏响甜润乐章,抵消乙醇的辛辣,形成 “入口绵、落口甜” 的味觉弧线。酒体中醛类物质低于国家标准 30%,杂醇油含量不足酱香的 1/2,成就 “饮后不上头” 的净爽体验。这种极简的风味结构,恰如中国水墨画的留白 —— 以极少的元素勾勒极丰富的层次,让谷物的本真风味在舌尖舒展,诠释 “大道至简” 的味觉哲学。

从吕梁的黄土高原到武汉的长江之畔,清香产区的地理密码镌刻在酒体之中。汾阳杏花村的钙质土壤与温带季风,孕育出 “一清到底” 的汾式清香;宝丰的中原腹地气候,赋予酒体 “清甜绵柔” 的地域特质;黄鹤楼的江南湿润环境,造就 “幽雅细腻” 的南派风格。每个产区的微生物群落都是独特的 “风味指纹”:汾阳的乳酸菌菌群、宝丰的枯草芽孢杆菌、武汉的酵母菌亚种,在千年传承中形成专属发酵体系。地理标志产品保护制度的建立,更将水土气候、工艺传统与酒体风格绑定,使每滴清香都成为产区生态的味觉标本。清香型白酒包装美学:青花留白、素陶极简,诠释 “少即是多” 的东方审美哲学。

清香型白酒的文化脉络交织着历史与现代。从仰韶文化的小口尖底瓮(6000 年前)到巴拿马金奖(1915 年),从《北齐书》的宫廷御酒到抗疫英雄酒的情感载体,每个历史节点都在丰富其文化意象。杜牧的 “牧童遥指” 成为产区文旅的视觉符号,傅山的 “酒仙诗伯” 演变为品鉴活动的文化 IP。数字时代的文化重构 —— 区块链溯源的 “数字酒证”、元宇宙中的 “虚拟酒窖”、AI 生成的个性化勾调方案,让千年工艺与 Z 世代对话。文化的内核始终是 “清” 的哲学:拒绝冗余的极简美学,回归本真的生活态度,在瓶身设计(青花留白、素色陶坛)与品饮仪式(冰饮、冷调)中持续进化。清香型白酒酒体无色透明,清香,入口绵甜,醇和爽冽,余味爽净如清泉。小店区常见清香型白酒大概费用

清香型白酒未来流派:合成菌群(7 天快发酵)、太空育种(耐酸菌株),催生多元风味谱系。小店区常见清香型白酒生产销售

现代微生物学研究揭开清香型白酒的健康密码:地缸发酵减少杂菌污染,使酒体杂醇油含量低于 0.4g/L(国家标准 0.7g/L);短周期发酵保留更多活性酶,促进酒精代谢效率提升 20%;丰富的乙酸乙酯(1.2-1.5g/L)具有抗氧化功能,其 ORAC 值(抗氧化能力)是浓香的 1.5 倍。临床试验显示,饮用清香酒后血液乙醇浓度峰值较其他香型低 35%,醒酒时间缩短 40%。这种 “自然纯净” 的健康属性,暗合当代 “轻负担饮酒” 的消费趋势,使清香型白酒成为商务宴请、朋友小聚的 “理性之选”。小店区常见清香型白酒生产销售

- 晋源区当地酿造酒 2025-07-30

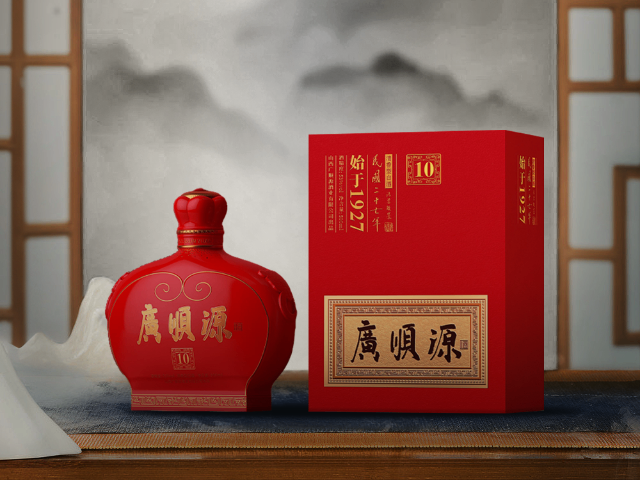

- 广顺源太原酒厂电话 2025-07-30

- 古交本地定制酒联系方式 2025-07-30

- 山西广顺源酿造酒酒厂厂商 2025-07-30

- 尖草坪区中孚清山西白酒厂家哪个好 2025-07-30

- 古交当地太原酒厂 2025-07-30

- 迎泽区当地原浆酒招商加盟 2025-07-30

- 山西山西广顺源酒业有限公司太原酒厂联系方式 2025-07-30

- 山西便宜的原浆酒售价 2025-07-30

- 尖草坪区便宜的太原酒厂 2025-07-30

- 江苏好吃的低成本米线加盟哪个好 2025-07-30

- 芜湖咖啡加盟怎么样 2025-07-30

- 迎福台老窖珍藏酱香白酒酿造技术 2025-07-30

- 金坛区建筑降温冰块售后服务 2025-07-30

- 哪里有边角料销毁图片 2025-07-30

- 广东哪里有售后有保障的渠道原坛黄酒塔牌 2025-07-30

- 黄山葡萄酒供应商 2025-07-30

- 桑叶怎么做桑茶好喝呢 2025-07-30

- 冷泡茶礼盒供应商 2025-07-30

- 干桑叶茶怎么炮制好喝呢 2025-07-30