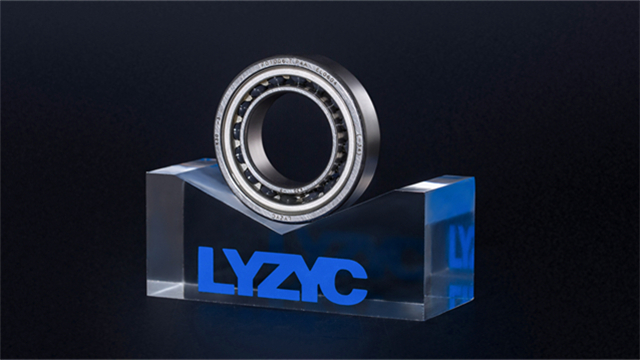

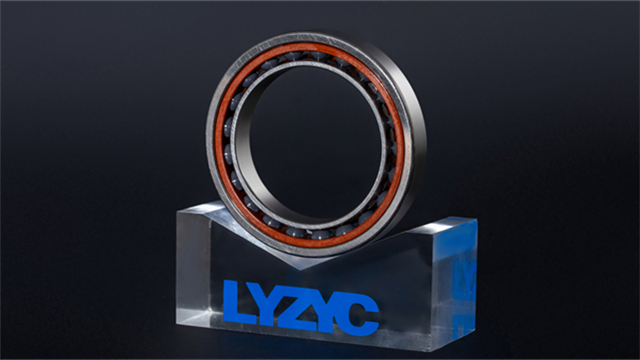

角接触球精密航天轴承安装方式

航天轴承的热管散热与相变材料复合装置:热管散热与相变材料复合装置有效解决航天轴承的散热难题。热管利用工质相变传热原理,快速将轴承热量传递至散热端;相变材料(如石蜡 - 碳纳米管复合物)在温度升高时吸收热量发生相变,储存大量热能。当轴承温度上升,热管优先散热,相变材料辅助吸收剩余热量;温度降低时,相变材料凝固释放热量。在大功率卫星的推进器轴承应用中,该复合装置使轴承工作温度稳定控制在 70℃以内,相比未安装装置的轴承,温度降低 40℃,避免了因过热导致的轴承失效,保障了卫星推进系统的稳定运行。航天轴承的微振动隔离结构,减少对精密设备影响。角接触球精密航天轴承安装方式

航天轴承的铱 - 钌合金耐极端环境应用:铱 - 钌合金凭借好的化学稳定性与高温强度,成为航天轴承应对极端太空环境的关键材料。铱(Ir)与钌(Ru)形成的固溶体合金,在 2000℃高温下仍能保持较高的硬度和抗氧化性,其维氏硬度可达 HV400 以上,且在原子氧、宇宙射线等侵蚀下,表面会生成致密的 IrO? - RuO?复合保护膜,抗腐蚀能力是普通合金的 7 倍。在深空探测器穿越行星辐射带时,采用铱 - 钌合金制造的轴承,能够抵御高能粒子的轰击,经长达 3 年的探测任务后,轴承表面只出现微量的原子级剥落,相比传统材料性能衰减降低 90%,有效保障了探测器传动系统的稳定运行,为获取珍贵的深空探测数据奠定基础。深沟球航天轴承型号有哪些航天轴承的记忆合金弹簧,维持稳定的预紧力。

航天轴承的仿生蜂巢 - 负泊松比复合结构优化:仿生蜂巢 - 负泊松比复合结构通过模仿蜂巢的高效力学特性和负泊松比材料的特殊变形行为,实现航天轴承的轻量化与强度高设计。利用拓扑优化算法,将轴承内部设计为仿生蜂巢的六边形胞元结构,并在关键受力部位嵌入负泊松比材料单元。采用增材制造技术,使用钛 - 锂合金制造轴承,其重量减轻 55% 的同时,抗压强度提升 50%,且具有良好的抗冲击性能。在运载火箭的级间分离机构轴承应用中,该复合结构使轴承在承受巨大分离冲击力时,能有效吸收能量,减少结构变形,保障级间分离的顺利进行,同时降低火箭整体重量,提高运载效率。

航天轴承的梯度孔隙金属 - 碳纳米管散热网络:梯度孔隙金属 - 碳纳米管散热网络结合了梯度孔隙金属的高效传热和碳纳米管的超高导热性能。采用 3D 打印技术制备梯度孔隙金属基体,外层孔隙率为 70%,内层孔隙率为 30%,以促进热量的快速传递和对流散热。在孔隙中均匀填充碳纳米管阵列,碳纳米管的长度可达数十微米,其沿轴向的导热系数高达 3000W/(m?K) 。在大功率激光卫星的光学仪器轴承应用中,该散热网络使轴承的散热效率提升 4 倍,工作温度从 150℃降至 60℃,有效避免了因高温导致的光学元件热变形,确保了激光卫星的高精度指向和稳定运行。航天轴承的密封系统可靠性验证,防止介质泄漏。

航天轴承的量子纠缠态传感器监测网络:基于量子纠缠原理的传感器网络为航天轴承提供超远距离、高精度监测手段。将量子纠缠态光子对分别布置在轴承关键部位与地面控制中心,当轴承状态变化引起物理量(如温度、应力)改变时,纠缠态光子的量子态立即发生关联变化。通过量子态测量与解码技术,可实时获取轴承参数,监测精度达飞米级(10?1?m)。在深空探测任务中,该网络可实现数十亿公里外轴承状态的实时监测,提前识别潜在故障,为地面控制团队制定维护策略争取时间,明显提升深空探测器自主运行能力与任务成功率。航天轴承的复合耐磨层,应对严苛摩擦工况。角接触球航天轴承参数尺寸

航天轴承的多层复合密封结构,在太空高真空环境中严防介质泄漏。角接触球精密航天轴承安装方式

航天轴承的智能形状记忆合金温控装置:形状记忆合金温控装置可自动调节航天轴承的工作温度。采用镍 - 钛形状记忆合金制作温控元件,其具有温度敏感的形状记忆效应。当轴承温度升高时,形状记忆合金受热变形,驱动散热片展开,增加散热面积;温度降低时,合金恢复原形,关闭散热片减少热量散失。通过精确控制合金的相变温度,可将轴承工作温度稳定在适宜范围。在深空探测器的仪器舱轴承应用中,该温控装置使轴承温度波动范围控制在 ±5℃以内,有效避免因温度异常导致的润滑失效与材料性能下降,保障了探测器内部仪器的正常工作。角接触球精密航天轴承安装方式

- 精密磁悬浮保护轴承型号 2025-08-01

- 高精度角接触球精密轴承价格 2025-08-01

- 密封角接触球轴承报价 2025-08-01

- 高性能航天精密轴承价钱 2025-08-01

- 浙江磁悬浮保护轴承国标 2025-08-01

- 重庆磁悬浮保护轴承国标 2025-08-01

- 航空航天用低温精密轴承厂 2025-08-01

- 双向角接触球精密轴承国家标准 2025-08-01

- 贵州高精度角接触球轴承 2025-08-01

- 精密磁悬浮保护轴承供应 2025-08-01

- 江苏新能源阳极氧化着色铝型材常用知识 2025-08-01

- 深圳自行高空作业车租赁 2025-08-01

- 广州变频器批发价格 2025-08-01

- 崇明区耐用管道CCTV检测服务厂家现货 2025-08-01

- 上海自动料仓多少钱 2025-08-01

- 湖北大型塑料箱团购 2025-08-01

- 宿迁先进准干式切削系统厂 2025-08-01

- 陕西智能洗脱机多少钱一台 2025-08-01

- 浙江机械手厂家电话 2025-08-01

- 浙江8吋管式炉氧化扩散炉 2025-08-01