江苏阴极入口加湿器流量

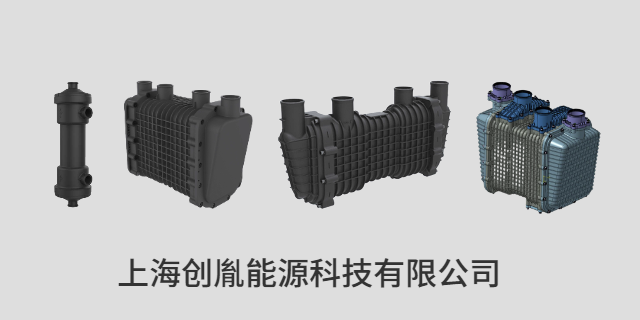

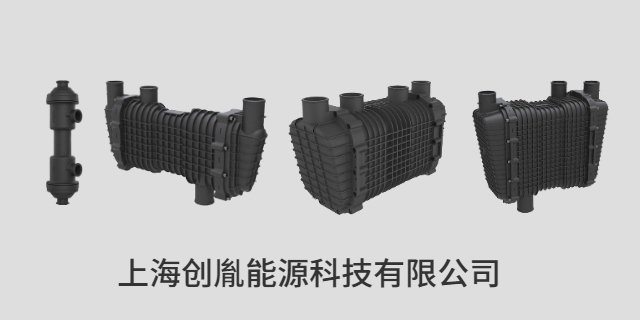

燃料电池增湿器通常包含四个进、出气口:干气进气口:用于输入经空压机压缩后的干燥气体。干气出气口:输出经过增湿器加湿后的干燥气体。湿气进气口:用于输入从燃料电池堆反应后阴极产生的废气。湿气出气口:排出经过增湿器处理的废气。增湿器的重要部件是膜管或膜板,由亲水性材料制成,能够在其内外两侧形成单独的干湿通道。根据结构不同,增湿器主要分为:膜管式增湿器:内部包含一束束中空亲水膜管。平板膜增湿器:基于框架板式热交换器设计,由多个框架和膜板组合而成。此外,增湿器还可能包含外壳、气体导入管、气体导出管、密封材料等部件。 采用基于遗传算法的多目标优化,在保证引射当量比前提下,使氢引射器压降降低18%,提升系统效率。江苏阴极入口加湿器流量

如在高粉尘环境中工作,则需加强前置过滤装置,以防止颗粒物堵塞膜微孔。如在高海拔地区工作,则需补偿气压变化对加湿效率的影响。耐久性测试需模拟典型工况循环,确保材料性能衰减在可接受范围。建议建立材料性能数据库,记录不同温湿度组合下的形变特性,当形变量超出安全阈值时及时更换。长期停机需采取惰性气体保护措施防止材料降解。建议部署智能化运维系统,集成多种无损检测技术实时评估膜组件状态。维护时需遵循特定清洗流程,使用清洗剂和超纯水处理。备件存储需保持恒定温湿度环境,避免材料相变。大功率系统推荐模块化设计,支持在线隔离更换故障单元以维持系统可用性。成都电密加湿器厂商高温废气对膜增湿器有何影响?

选型需统筹考虑制造工艺、维护成本与生态适配性。溶液纺丝法制备的连续化中空纤维膜可通过规模化生产降低单体成本,但其致孔剂残留可能影响初期透湿效率,需通过在线检测筛选质优膜管。对比熔融纺丝工艺,虽能获得更均匀的微孔结构,但设备投资与能耗较高,适合对性能敏感的应用场景。在维护层面,模块化快拆设计可降低更换成本,而自清洁膜表面涂层(如二氧化钛光催化层)能减少化学清洗频率。产业链协同方面,需优先选择与本土材料供应商深度绑定的增湿器型号,例如采用国产磺化聚醚砜膜替代进口全氟磺酸膜,在保障性能的同时缩短供应链风险。

中空纤维膜增湿器的技术经济性体现在制造工艺与维护成本的综合优化。溶液纺丝法制备的连续化膜管大幅降低单体生产成本,且模块化组装工艺支持快速更换维修。相较于焓轮等机械式增湿器,其无运动部件的特性减少了磨损风险,预期使用寿命可达20,000小时以上。从产业链视角看,中空纤维膜的技术突破带动了上游工程塑料改性、精密注塑成型等配套产业的发展,而下游应用端则通过标准化接口设计实现跨平台兼容,推动氢能装备的规模化应用。此外,膜材料的可回收性符合循环经济要求,废弃膜管可通过热解重塑实现资源再生,降低全生命周期的碳足迹。膜增湿器的轻量化技术有哪些突破?

燃料电池膜加湿器通常由多个关键部件组成,燃料电池膜加湿器包括外壳、增湿材料、进气口和排气口。燃料电池膜加湿器的外壳通常采用耐腐蚀的高分子材料或金属材料,以确保在燃料电池工作环境中的长久使用。增湿材料是加湿器的重要部分,通常选用多孔陶瓷、聚合物膜或其他高吸水性的材料,这些材料具有良好的水分保持能力和气体透过性。燃料电池膜加湿器的进气口用于导入待增湿的空气,而燃料电池膜加湿器的排气口则允许经过增湿处理的气体流出,形成一个完整的气体流动路径。定期化学清洗去除膜表面污染物,检查密封圈弹性衰减及灌封胶体界面剥离。广州大流量低增湿加湿器压降

无人机用膜加湿器的设计重点是什么?江苏阴极入口加湿器流量

中空纤维膜增湿器的材料体系赋予其不错的环境适应性。聚苯砜等耐高温基材可承受120℃以上的废气温度,其玻璃化转变温度远高于常规工况阈值,避免膜管软化变形。在海洋等高盐雾环境中,全氟磺酸膜通过-CF2-主链的化学惰性抵抗氯离子侵蚀,维持长期渗透稳定性。结构设计上,螺旋缠绕的膜管束可分散流体冲击力,配合弹性灌封材料吸收振动能量,使增湿器在车载颠簸或船用摇摆工况下仍保持密封完整性。针对极寒环境,中空纤维的微孔结构可通过毛细作用抑制冰晶生长,配合主动加热模块实现-40℃条件下的可靠运行。这种多维度的耐受性设计大幅扩展了氢能装备的应用边界。江苏阴极入口加湿器流量

- 成都系统引射器功率 2025-05-29

- 广州引射当量比Ejecto功耗 2025-05-29

- 成都燃料电池测试台架测试台尺寸 2025-05-29

- 江苏AWEElectrolyzer性能 2025-05-29

- 江苏系统Humidifier内漏 2025-05-29

- 成都比例阀Ejecto效率 2025-05-29

- 广州外增湿加湿器供应 2025-05-29

- 成都氢用增湿器供应 2025-05-28

- 成都阴极出口Humidifier厂家 2025-05-28

- 广州开模加湿器定制 2025-05-28

- 湖北户用光伏承建方 2025-05-29

- 扬州珍惜储能系统 2025-05-29

- 安全储能服务 2025-05-29

- 中山一级电房空调哪家好 2025-05-29

- 南通储能系统以客为尊 2025-05-29

- 河北供热空气能热泵价格 2025-05-29

- 内蒙古国内粮食烘干塔现货 2025-05-29

- 广西蜂窝活性炭滤芯 2025-05-29

- 台州实验室高纯锗伽马谱仪哪家好 2025-05-29

- 专业加气材料余热回收厂家 2025-05-29