厂家热红外显微镜运动

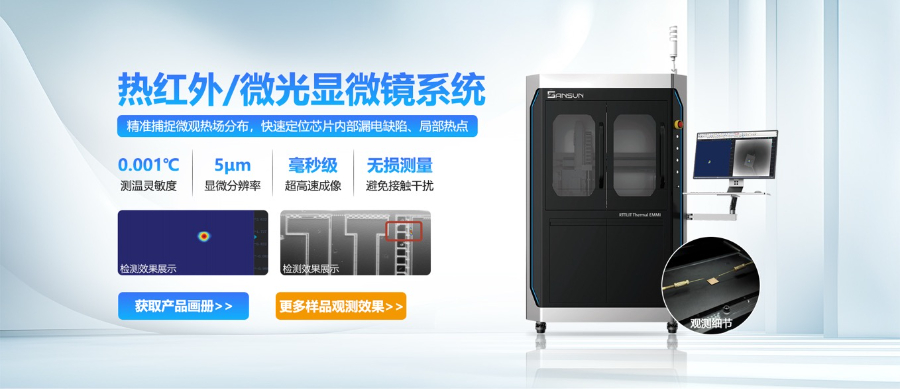

热红外显微镜(Thermal EMMI )技术不仅可实现电子设备的故障精细定位,更在性能评估、热管理优化及可靠性分析等领域展现独特价值。通过高分辨率热成像捕捉设备热点分布图谱,工程师能深度解析器件热传导特性,以此为依据优化散热结构设计,有效提升设备运行稳定性与使用寿命。此外,该技术可实时监测线路功耗分布与异常发热区域,建立动态热特征数据库,为线路故障的早期预警与预防性维护提供数据支撑,从根本上去降低潜在失效风险。热红外显微技术可透过硅片或封装材料,实现非接触式热斑定位。厂家热红外显微镜运动

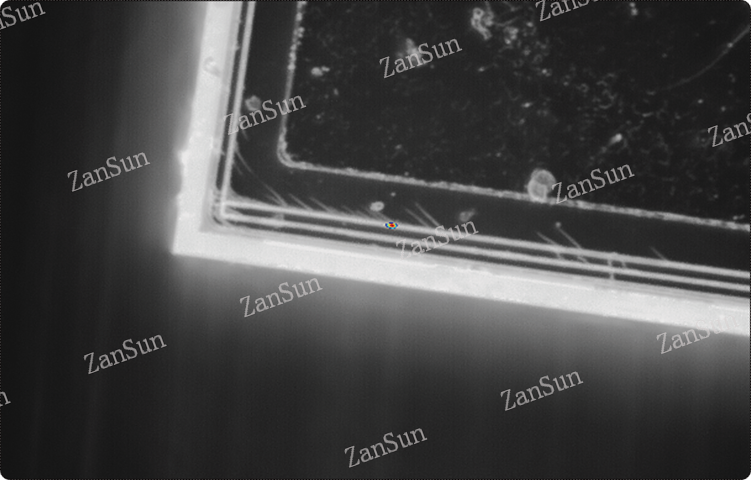

致晟光电——热红外显微镜在信号调制技术上的优化升级,以多频率调制为突破点,构建了更精细的微观热信号解析体系。其通过精密算法控制电信号的频率切换与幅度调节,使不同深度、不同材质的样品区域产生差异化热响应 —— 高频信号可捕捉表层微米级热点,低频信号则能穿透材料识别内部隐性感热缺陷,形成多维度热特征图谱。

这种动态调制方式,不仅将特征分辨率提升至纳米级,更通过频率匹配过滤环境噪声与背景干扰,使检测灵敏度较传统单频调制提高 3-5 倍,即使是 0.1mK 的微小温度波动也能被捕捉。 制冷热红外显微镜24小时服务量化 SiC、GaN 等宽禁带半导体的衬底热阻、结温分布,优化散热设计。

非制冷热红外显微镜的售价因品牌、性能、功能配置等因素而呈现较大差异 。不过国产的非制冷热红外显微镜在价格上颇具竞争力,适合长时间动态监测。通过锁相热成像等技术优化后,其灵敏度(通常 0.01-0.1℃)和分辨率(普遍 5-20μm)虽稍逊于制冷型,但性价比更具优势。与制冷型相比,非制冷型无需制冷耗材,适用于 PCB、PCBA 等常规电子元件的失效分析;制冷型灵敏度更高(可达 0.1mK)、分辨率更低(低至 2μm),多用于半导体晶圆等对检测要求较高的场景。非制冷热红外显微镜在中低端工业检测领域应用较多。

选择红热外显微镜(Thermal EMMI)品牌选择方面,滨松等国际品牌技术成熟,但设备及维护成本高昂;国产厂商如致晟光电等,则在性价比和本地化服务上具备优势,例如其 RTTLIT 系统兼顾高精度检测与多模态分析。预算规划上,需求(>500 万元)可优先考虑进口设备,中端(200-500 万元)和基础需求(<200 万元)场景下,国产设备是更经济的选择。此外,设备的可升级性、售后响应速度同样重要,建议通过样品实测验证设备的定位精度、灵敏度及软件功能,并关注量子点探测器、AI 集成等前沿技术趋势,从而选定契合自身需求的比较好设备方案。热红外显微镜通过热辐射相位差算法,三维定位 3D 封装中 Z 轴方向的失效层。

在微观热信号检测领域,热发射显微镜作为经典失效分析工具,为半导体与材料研究提供了基础支撑。致晟光电的热红外显微镜,并非简单的名称更迭,而是由技术工程师团队在传统热发射显微镜原理上,历经多代技术创新与功能迭代逐步演变进化而来。这一过程中,团队针对传统设备在视野局限、信号灵敏度、分析尺度等方面的痛点,通过光学系统重构、信号处理算法升级、检测维度拓展等创新,重新定义、形成了更适应现代微观热分析需求的技术体系。热红外显微镜在材料研究领域,常用于观察材料微观热传导特性。高分辨率热红外显微镜内容

热红外显微镜可对不同材质的电子元件进行热特性对比分析 。厂家热红外显微镜运动

制冷热红外显微镜因中枢部件精密(如深制冷探测器、锁相热成像模块),故障维修对专业性要求极高,优先建议联系原厂。原厂掌握设备重要技术与专属备件(如制冷型MCT探测器、高频信号调制组件),能定位深制冷系统泄漏、锁相算法异常等复杂问题,且维修后可保障性能参数(如0.1mK灵敏度、2μm分辨率)恢复至出厂标准,尤其适合半导体晶圆检测等场景的精密设备。若追求更快响应速度,国产设备厂商是高效选择。国内厂商在本土服务网络布局密集,能快速上门处理机械结构松动、软件算法适配等常见故障,且备件供应链短(如非制冷探测器、光学镜头等通用部件),维修周期可缩短30%-50%。对于PCB失效分析等场景的设备,国产厂商的本地化服务既能满足基本检测精度需求,又能减少停机对生产科研的影响。厂家热红外显微镜运动

- 制冷锁相红外热成像系统订制价格 2025-08-02

- 长波锁相红外热成像系统售价 2025-08-02

- 失效分析锁相红外热成像系统技术参数 2025-08-02

- 红外光谱微光显微镜图像分析 2025-08-02

- 半导体锁相红外热成像系统成像仪 2025-08-02

- 工业检测锁相红外热成像系统仪器 2025-08-02

- 低温热微光显微镜选购指南 2025-08-02

- 热发射显微镜锁相红外热成像系统功能 2025-08-02

- 实时锁相锁相红外热成像系统性价比 2025-08-02

- 制造微光显微镜内容 2025-08-02

- 孝感机场维修高空作业平台种类 2025-08-02

- 山东气体监测传感器代加工 2025-08-02

- 新北区靠谱的激光全息制版系统厂家电话 2025-08-02

- 普陀区便捷式搅拌机保养 2025-08-02

- 阜宁本地通用机械维修销售厂家 2025-08-02

- 嘉定区常见管式膜厂家现货 2025-08-02

- 纯结构防松动螺栓 2025-08-02

- 宝山区水处理平板膜元件 2025-08-02

- 海南非标气动打标机应用 2025-08-02

- 广东400KG热水免检锅炉设备种类 2025-08-02