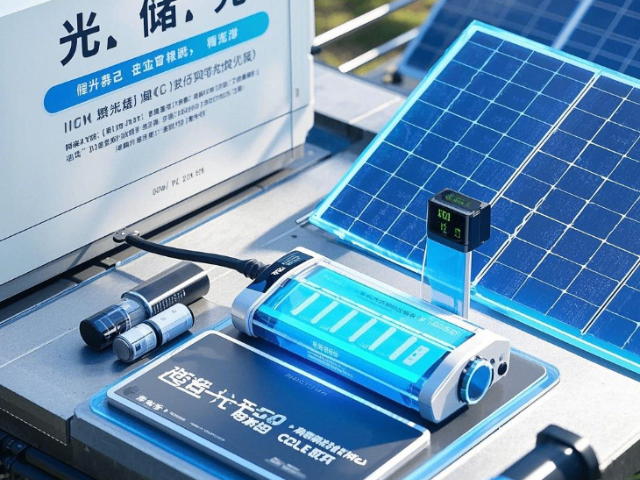

光储充一体化系统图

自主供电与应急备用功能,使光储充一体化系统在一些特殊场景下发挥着不可替代的关键作用。在电网覆盖不足的偏远地区,传统电力供应难以满足需求,而光储充一体化系统依靠太阳能和储能设备,能够构建起自主的电力供应体系,为当地居民生活、生产以及电动汽车充电提供稳定可靠的电力。比如山西忻州偏关县秀浓养殖场的光储一体化微电网供电系统,成功解决了传统供电投资高、实施难、运维成本大等问题,实现了光能、储能与用电的 “自循环” 稳定运行。在面对自然灾害、电网故障等紧急情况时,光储充一体化充电站瞬间化身应急电源,其储能设备储存的电能可支持应急救援设备、医疗设施等关键领域的运作,为受灾人民和救援工作提供坚实的电力保障,在关键时刻守护生命与财产安全。在园区的屋顶,一片片太阳能电池板与光储充系统默契配合,绘就绿色能源画卷。光储充一体化系统图

在当今全球能源转型的大背景下,各国纷纷出台一系列政策以推动光储充行业的发展,这一行业正迎来了前所未有的发展黄金期。随着对传统化石能源依赖所带来的环境问题和能源安全风险的日益重视,清洁能源的开发与利用成为了各国能源战略要点。太阳能作为相当有潜力的可再生能源之一,其分布式、无污染的特性使其在全球范围内得到了广泛的关注与应用。而储能技术,尤其是电化学储能,能够有效解决太阳能发电的间歇性和不稳定性问题,实现能源的稳定供应。充电设施作为新能源汽车推广的关键支撑,与光储系统的结合更是形成了一个互补共生的能源生态。政策层面不仅给予了光储充项目大量的补贴和优惠,还在规划审批、接入电网等方面开辟了绿色通道,降低了行业的发展门槛,吸引了众多企业和资本涌入这一领域,为光储充行业的蓬勃发展奠定了坚实基础。 酒店光储充一体化项目方案光储充系统与电网的互动能力,使其在电力市场中具备调峰填谷的潜力。

随着光伏发电、储能技术和充电设施的不断进步,光储充一体化系统的未来发展趋势主要体现在以下几个方面:首先,光伏发电的效率将不断提高,成本将逐渐降低,使得光储充系统的经济性更加明显;其次,储能技术的进步将提高储能系统的能量密度和循环寿命,降低储能成本,增强光储充系统的稳定性;再次,充电设施的技术进步将提高充电速度和充电效率,满足日益增长的电动汽车充电需求;智能管理系统的升级将实现更加准确的电能调度和优化,提高光储充系统的整体性能。未来,光储充系统将在更多领域得到广泛应用,推动绿色能源和可持续发展。

全球范围内,光储充一体化发展正获得强有力的政策支持。中国“十四五”规划明确鼓励光储充试点项目建设,并提供补贴;美国《通胀削减法案》(IRA)为光储充系统提供30%税收抵免;欧盟则将光储充纳入REPowerEU计划,加速摆脱对化石能源的依赖。在政策红利下,光储充项目投资热度持续攀升,预计2030年全球市场规模将突破千亿美元。市场层面,光储充的商业模式日益清晰。充电运营商可通过“光伏+储能”降低用电成本,提升服务稳定性;能源企业可通过光储充微电网拓展偏远地区市场;而车企则通过布局光储充生态,增强用户粘性,如蔚来的“电区房”和比亚迪的“光储充一体化”战略。未来,随着技术进步(如固态电池、超快充电)、电力市场化深化以及碳交易体系完善,光储充的经济性将进一步提升,成为全球能源转型的支柱,助力碳中和目标实现。山区的光储充项目,为当地的旅游业发展提供了可持续的能源动力。

从经济层面考量,光储充一体化系统蕴含着巨大的潜力,能为用户带来经济效益。虽然初期建设可能需要一定投入,但从长远视角来看,其带来的回报十分可观。在一些工业企业中,通过建设光储充设施,利用峰谷电价差,在电价低谷时储能,高峰时使用储存的电能,有效降低了用电成本。同时,光伏发电产生的多余电能还可并网出售,为企业开辟了新的收入来源。对于商业场所而言,安装光储充设备,不仅能满足自身及顾客的用电需求,还能凭借绿色环保的形象吸引更多消费者。随着技术的不断进步和规模化应用,设备成本持续下降,投资回收期逐渐缩短,光储充一体化正成为越来越多用户实现经济收益与能源管理双赢的理想选择。光储充技术像一座桥梁,连接了太阳能发电与用电需求之间的鸿沟。大楼光储充一体化方案

光储充设施的建设,带动了相关产业链的发展,创造了众多就业机会。光储充一体化系统图

尽管光储充行业前景广阔,但在其发展过程中也面临着一些挑战。首先,初始投资成本较高是制约其大规模普及的重要因素。光储充一体化系统的建设需要购置光伏发电设备、储能装置、充电设施以及配套的控制系统等,前期投入较大,对于一些用户和企业来说存在一定的经济压力。其次,技术研发仍需进一步突破,虽然目前在光伏、储能和智能控制等方面取得了不少进展,但在提高光伏电池转换效率、延长储能电池寿命、优化系统能量管理等方面仍有提升空间。此外,行业标准和规范的不完善也给光储充行业的发展带来了一定的困扰,不同厂家的设备之间存在兼容性问题,影响了系统的集成和优化。针对这些挑战,一方面,企业可以加大资金投入,通过补贴、融资支持等方式降低用户的初始投资成本;另一方面,加强产学研合作,加大对关键技术的研发力度,推动技术创新和产业升级。同时,加快制定和完善光储充行业的标准和规范,促进市场的健康发展,为光储充行业的可持续推广和应用创造良好的环境。光储充一体化系统图

- 河北绿色储能安装 2025-08-02

- 福建工商业光伏电站 2025-08-02

- 户用光伏发电企业 2025-08-02

- 分布式光伏板 2025-08-02

- 广东屋顶光伏发电设备 2025-08-02

- 北京便捷储能供应商 2025-08-02

- 福建太阳能发电光伏电站采购 2025-08-01

- 江苏工厂光伏阳光房 2025-08-01

- 广东新能源光伏电站采购 2025-08-01

- 安徽车棚光伏电站采购 2025-08-01

- 福建地面太阳能热水器维修 2025-08-02

- 安徽制管液多少钱 2025-08-02

- 无锡低粘度防锈油操作流程 2025-08-02

- 吉林能源服务发电机组平均价格 2025-08-02

- 山西一站式光伏电站 2025-08-02

- 文成实验室液氮回凝制冷适配进口探测器 2025-08-02

- 山西储能系统使用方法 2025-08-02

- 洛阳PEM电解水 2025-08-02

- 北京美国GNB德国阳光蓄电池直流屏配套蓄电池 2025-08-02

- 天津Pj2v德国阳光蓄电池直流屏配套蓄电池 2025-08-02