广东环形低角度光源同轴

紫外光源(UVA波段365nm)通过激发材料荧光特性,可检测肉眼不可见的微裂纹与污染物。某锂电池企业采用紫外背光系统(功率密度50mW/cm2),成功识别隔膜上0.02mm级的较小缺陷,漏检率从1.2%降至0.05%。光纤导光系统则突破高温环境限制,在锻造件表面检测中,通过蓝宝石光纤(耐温1500℃)将光源传输至10米外检测工位,成像畸变率<0.5%。医疗领域,近红外激光光源(1310nm)结合OCT技术,实现生物组织断层扫描(轴向分辨率5μm),在牙科龋齿早期诊断中准确率达98%。蓝光结构光测量陶瓷裂纹,精度±0.05mm。广东环形低角度光源同轴

紫外光源(365nm/395nm)通过激发材料表面荧光物质实现隐形缺陷检测。在PCB板阻焊层检测中,UV光可使微裂纹(≥10μm)产生明显荧光反应,检出率较白光提升70%。工业级紫外模组采用石英透镜与高纯度LED芯片,确保波长稳定性(±2nm)。安全防护设计包含自动关闭功能,当检测舱门开启时立即切断输出,符合IEC 62471光生物安全标准。在药品包装检测中,395nm紫外光可识别玻璃安瓿瓶表面残留药液,配合高速CMOS相机实现每分钟6000支的检测速度。

高均匀性光源的设计挑战,均匀性是评价光源性能的中心指标之一。不均匀的照明会导致图像灰度分布不均,进而影响测量精度。为实现高均匀性,需通过光学设计优化光路,如使用漫射板、透镜阵列或特殊导光结构。例如,积分球光源通过多次反射实现全空间均匀照明,但体积较大,适用于实验室场景。工业级解决方案则依赖LED阵列排布和亮度微调算法。近年来,柔性导光膜技术的突破使得轻薄化均匀光源成为可能,尤其适用于空间受限的嵌入式检测设备。

新兴材料的颠覆性应用,量子点涂层(CdSe/ZnS核壳结构,粒径5nm)使白光LED显色指数(CRI)从80跃升至98,某纺织企业色差检测精度ΔE<0.5,年减少退货损失$360万。石墨烯散热片(热导率5,300W/mK)应用于激光光源模组,功率密度从3W/cm2提升至15W/cm2,某无人机载检测设备重量减轻70%(从3kg降至0.9kg),续航延长至4小时。柔性钙钛矿材料(光电转换效率28%)用于自供电光源,某野外检测系统实现连续72小时工作,年运维成本降低92%。光源的重要价值在于通过光学设计优化,解决传统照明中的阴影、反光问题,适用于对成像质量要求严苛的领域。

850nm/940nm红外光源利用不可见光穿透表层材料的特性,广泛应用于内部结构检测。在半导体封装检测中,红外光可穿透环氧树脂封装层,清晰呈现金线键合形态,缺陷识别率超过99%。热成像复合型系统结合1050nm波长,可同步获取工件温度分布与结构图像,用于光伏板隐裂检测时效率提升40%。精密领域则采用1550nm激光红外光源,其大气穿透能力在雾霾环境下的检测距离比可见光系统延长5倍。智能调光模块可随材料厚度自动调节功率(10-200W),避免过曝或穿透不足。

红外激光网格定位仓库货架,空间坐标误差小于3mm。广东环形低角度光源同轴

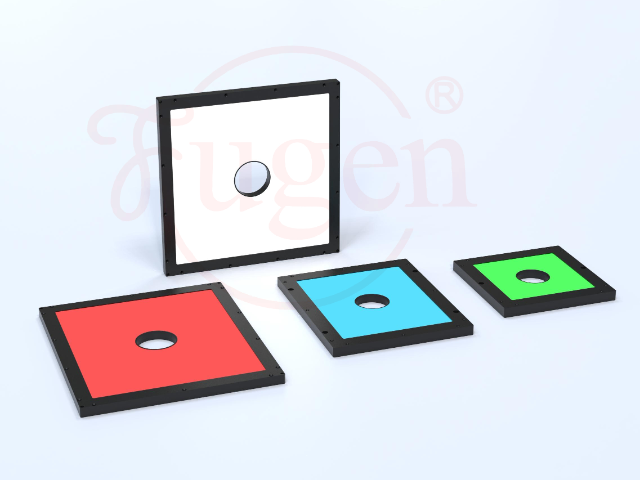

背光源通过透射照明生成高对比度剪影图像,在精密尺寸测量领域具有不可替代性。第三代LED背光源采用柔性导光板技术,均匀度达97%(按ISO 21562标准9点测试法),较硬质背光板提升12%。典型应用包括PCB通孔导通性检测(精度±1.5μm)和微型齿轮齿距测量(重复性误差<0.8μm)。某汽车零部件厂商采用双色温背光系统(冷光6500K+暖光3000K),成功解决铝合金压铸件热变形导致的轮廓误判问题,检测效率提升40%。针对透明/半透明材料(如药液灌装量检测),新型偏振背光源通过控制光线偏振方向,可消除材质内部折射干扰,测量精度达±0.1mL。值得关注的是,微距背光源(工作距离<10mm)的研发突破,使微型连接器引脚间距检测精度突破至0.5μm级。广东环形低角度光源同轴

- 四川商业工控机前景 2025-05-29

- 云南怎么工控机设计标准 2025-05-29

- 陕西怎么样工控机代理价格 2025-05-29

- 海南附近哪里有工控机怎么安装 2025-05-29

- 广西哪里有工控机怎么安装 2025-05-29

- 重庆本地工控机货源充足 2025-05-29

- 贵州节约工控机产品介绍 2025-05-29

- 安徽怎么样工控机 2025-05-28

- 宁夏本地工控机代理价格 2025-05-28

- 湖北附近哪里有工控机销售 2025-05-28

- 陕西怎么样工控机代理价格 2025-05-29

- 广东透明晶桁屏找哪家 2025-05-29

- 河南软体点光源那家好 2025-05-29

- 合肥防爆控制箱安装 2025-05-29

- 上海专业垃圾分类亭报价 2025-05-29

- 苏州裸眼可直视红光灯厂家 2025-05-29

- 汕头智能led应急灯 2025-05-29

- 湖南宁壹红光灯源头厂家 2025-05-29

- 辽宁照明防爆灯具测试 2025-05-29

- 徐汇区市政灯光设计公司 2025-05-29